9. Kapitel: DIE OPFERUNG

Die Opfermesse besteht aus drei Teilen.

Teile der Opfermesse |

1. Opferung2. Wandlung [oder Messkanon]3. Kommunion |

Bevor wir die Gebete und Vollzüge der Opferung einzeln betrachten, werfen wir einen Blick auf das Ganze.

Teile der Opferung |

|

1. Oremus2. Offertoriumsvers13. Secret |

Suscipe, sancte Pater Deus, qui humanæ substantiæ Offerimus tibi, Domine In spiritu humilitatis Veni, sanctificator Lavabo inter innocentes Suscipe, sancta Trinitas Orate fratres / Suscipiat |

Ursprünglich bestand die Opferung nur aus einem Oremus und einer dazugehörigen Oration. Zwischen diesen beiden wurde die Bereitung der Opfergaben in Stille vollzogen. Beide Elemente sind noch immer vorhanden, nämlich das Oremus am Anfang und die Secret am Ende. Sie bilden gleichsam den Rahmen für die ganze Opferung. Im Laufe der Zeit wurde die Opferbereitung mehr und mehr mit Gebeten ‚gefüllt‘, bis hin zu ihrer heutigen Gestalt, welche ganz unterschiedliche Elemente zu einer harmonischen Einheit verbindet.

Offertorium

Nach dem Dominus vobiscum mit Oremus rezitiert der Priester den Offertoriumsvers. Im feierlichen Amt ist dies ein Begleitgesang zur Opferung, ähnlich wie zu Beginn der heiligen Messe der Introitus.

Nach dem Dominus vobiscum mit Oremus rezitiert der Priester den Offertoriumsvers. Im feierlichen Amt ist dies ein Begleitgesang zur Opferung, ähnlich wie zu Beginn der heiligen Messe der Introitus.Enthüllung des Kelches

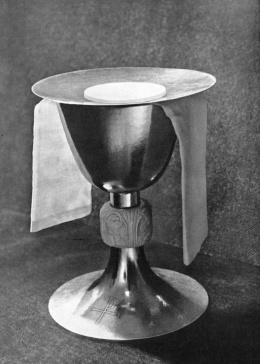

Dann wird feierlich der Kelch enthüllt. Der Priester legt das gefaltete Kelchvelum seitlich auf den Altar, und die Ministranten geben nach deutschem Brauch ein Glockenzeichen, um die Aufmerksamkeit der Gläubigen auf die beginnende Opferhandlung zu lenken.Opfergabe

Die zu bereitenden Opfergaben sind die materiellen Gaben von Brot und Wein. Sie werden durch die Hände des Priesters dargebracht, um in der heiligen Wandlung zum Opferleib und Opferblut Christi zu werden. Gleichzeitig aber stehen diese materiellen Gaben symbolisch für ein geistiges Opfer, welches nicht nur der Priester, sondern zugleich mit ihm auch die anwesenden Gläubigen kraft ihres in der Taufe erworbenen allgemeinen Priestertums darbringen.Opferung des Brotes

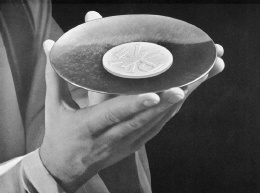

Der Opfergestus der Erhebung der runden goldenen Patene mit der daraufliegenden Hostie wird von der Bitte begleitet, Gott möge die Opfergabe annehmen, ihm zur Ehre und uns zum Heil: „Nimm an, heiliger Vater, allmächtiger ewiger Gott, diese makellose Opfergabe, die ich, Dein unwürdiger Diener, Dir, meinem lebendigen und wahren Gott, darbringe für meine unzähligen Sünden, Fehler und Nachlässigkeiten, für alle Umstehenden und auch für alle lebenden und verstorbenen Christgläubigen, damit sie mir und ihnen zum Heil gereiche, zum ewigen Leben.“

Das Oblationsgebet spricht von einer immaculata hostia (= makellose Opfergabe). Damit ist gesagt, dass ganz selbstverständlich jede Gabe zur Ehre Gottes nicht anders sein soll als makellos rein.

- Das Wort hostia (= Opfergabe) meint zunächst die materiellen Opfergaben, nämlich die Hostie aus Brot und den Kelch mit Wein. Nach dem Wunsch der Kirche soll die Opfermaterie mit Sorgfalt hergestellt und makellos rein sein (immaculata hostia): reines Weizenbrot und reiner Traubenwein.

Ganz ähnlich war es schon bei den vorbildlichen Opfergaben im Alten Bund. Auch sie sollten immaculata hostia sein, denn so sprach Gott durch Moses zu den Israeliten: „Nehmt einen Ziegenbock zum Sündopfer sowie ein Kalb und ein Lamm zum Brandopfer, beide einjährig und fehlerlos (sine macula).“ (Lev 9, 3) Vom Opfer des Erstlingswurfes heißt es: „Hat er einen Makel (= maculam), sei es, dass er blind oder lahm oder sonst mit einem bösen Fehler behaftet ist, so opfere ihn dem Herrn, deinem Gott, nicht!“ (Dt 15, 21) - Gleichzeitig weisen die Gaben über sich hinaus, denn insofern der Weizen gedroschen und der Wein gekeltert wurde, bedeuten sie Jesus, der gegeißelt wurde und sein Kostbares Blut für uns vergossen hat.

- Schließlich stehen Brot und Wein für die Grundbedürfnisse des Menschen und sind so Symbol für den Menschen selbst.

Während die Hostie auf der Patene geopfert wird, sollen auch die Gläubigen ihr Opfer darbringen, indem sie ihre persönliche Hingabe an Gott erneuern und gleichsam sich selbst geistigerweise mit auf die Patene legen. Damit aber die „Opfergabe unserer Gottergebenheit“ (Secret vom 3. Adventssonntag) zur Ehre Gottes makellos sei, stand die gesamte Vormesse unter dem Gedanken der Reinigung. Die vom Weihwassernehmen an der Kirchentür bis hin zum Evangelium immer wieder ausgedrückte Bitte um ein reines Herz zielte genau darauf hin, uns selbst für Gott als immaculata hostia zu bereiten.

In diesem Sinne betet der Psalmist: „Ein reines Herz erschaffe mir, o Gott! Erneuere in mir den rechten Geist! ... Denn Schlachtopfer gefallen Dir nicht, und brächte ich Brandopfer dar, Du möchtest es nicht. Opfer für Gott ist ein zerknirschter Geist; ein zerknirschtes und zerschlagenes Herz wirst Du, o Gott, nicht verschmähen.“ (Ps 50, 12.18-19)

Auch denken wir an die Worte des hl. Apostels Paulus: „Ich ermahne euch ... um der Erbarmungen Gottes willen: Bringt eure Leiber dar als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer (hostiam viventem, sanctam, Deo placentem). ... Macht euch nicht die Art dieser Welt zu eigen, sondern wandelt euch um durch Erneuerung eures Denkens, um zu prüfen, was der Wille Gottes ist.“ (Röm 12, 1 f.)

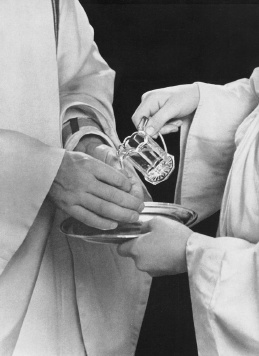

Mischung von Wein und Wasser

Bei der Bereitung des Kelches gibt der Priester einen Tropfen Wasser in den Wein und spricht dabei die Worte einer vormaligen Weihnachtsoration: „Gott, der Du die Würde der menschlichen Natur wunderbar begründet und noch wunderbarer erneuert hast, lass uns durch das Geheimnis dieses Wassers und Weines an der Gottheit dessen teilhaben, der sich gewürdigt hat, unserer Menschennatur teilhaftig zu werden, Jesus Christus, Dein Sohn, unser Herr.“

- Dieser unscheinbare Ritus weist auf die Verbindung von göttlicher und menschlicher Natur in der Person des Gottmenschen Jesus Christus hin (hypostatische Union), wobei der Wein für die göttliche, das Wasser aber für die menschliche Natur steht.

- Zugleich geht es um das Geheimnis unserer eigenen Erlösung, denn wie der Tropfen Wasser in den Wein, so wird der Mensch in der Taufe gleichsam hineingetaucht in den dreifaltigen Gott. Durch die heiligmachende Gnade wird er mit göttlichem Leben erfüllt und „teilhaft göttlicher Natur“ (2 Petr 1, 4). Noch wunderbarer, als Gott den Menschen ursprünglich erschaffen hat, wird er im Werk der Erlösung erneuert.

Wieder begegnet uns der Gedanke der Selbstaufopferung, denn der kleine Wassertropfen fordert dazu auf, uns dem ganz zu schenken, der sich uns ganz geschenkt hat. Und wenn auch all unser armseliges menschliches Tun und Wirken zur Ehre Gottes im Verhältnis zum unendlich wertvollen Opfer Christi nicht mehr ist als ein Tropfen Wasser im Vergleich zum Ozean, so wird doch dieser glückliche Wassertropfen mit dem Opfer Christi vereint und deshalb dem himmlischen Vater höchst wohlgefällig.

Über den Mischungsritus sagt das Konzil von Trient: „Endlich mahnt die heilige Kirchenversammlung, dass es kirchliche Vorschrift für die Priester ist, dem Wein, der im Kelch geopfert wird, Wasser beizumischen, sowohl deshalb, weil wohl auch Christus so getan hat, aber auch, weil aus seiner Seite zugleich mit dem Blut auch Wasser hervorgegangen ist. Dieses Geheimnisses wird durch die Vermischung gedacht. Und da in der Geheimen Offenbarung des heiligen Johannes die Völker Wasser genannt werden, so wird die Vereinigung des gläubigen Volkes mit Christus dem Haupt dargestellt.“ (22. Sitzung (1562), 7. Kapitel)

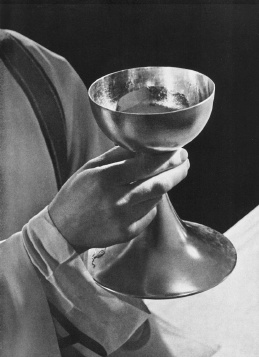

Opferung des Kelches

Während der Priester den Kelch empor hält, spricht er: „Wir

bringen Dir, Herr, den Kelch des Heiles dar und flehen Deine Milde an,

dass er zum Angesicht Deiner göttlichen Majestät für unser und der

ganzen Welt Heil mit süßem Wohlgeruch emporsteige.“

Während der Priester den Kelch empor hält, spricht er: „Wir

bringen Dir, Herr, den Kelch des Heiles dar und flehen Deine Milde an,

dass er zum Angesicht Deiner göttlichen Majestät für unser und der

ganzen Welt Heil mit süßem Wohlgeruch emporsteige.“In spiritu humilitatis

Die mit dem Opfer Christi verbundene Selbstopferung des christlichen Volkes, die in den bisherigen Riten bereits sinnbildlich dargestellt wurde, wird nun noch einmal ganz ausdrücklich in Worte gefasst. Dazu nimmt der Priester eine demütig verbeugte Haltung ein, während die Kirche ihm das Gebet der drei Jünglinge im Feuerofen in den Mund legt.

Weil diese jungen Helden sich geweigert hatten, das Götzenbild des Nebukadnezar in Babel anzubeten, ließ der König sie in einen glühenden Ofen werfen, doch mitten in der Feuersglut blieben sie unversehrt und priesen Gott. Weil sie aber nichts anderes zur Hand hatten, brachten sie sich selbst zum Opfer dar: „Es ist in gegenwärtiger Zeit kein Fürst vorhanden, kein Prophet oder Lenker, kein Brand- und Schlachtopfer, kein Speiseopfer und Räucherwerk, kein Ort, um Erstlingsgaben zu spenden vor Dir und so Erbarmen zu finden. Doch mit zerknirschtem Herzen und demütigem Geiste lass uns Aufnahme finden, als kämen wir mit Brandopfern von Widdern und Stieren und unzähligen fetten Lämmern! So komme unser Opfer heute vor Dich und möge Dich versöhnen!“ (Dan 3, 38-40) Genau so spricht der Priester: „Im Geist der Demut und mit zerknirschtem Herzen mögen wir von Dir angenommen werden, Herr, und so geschehe heute unser Opfer vor Deinem Angesicht, dass es Dir wohlgefalle, Herr und Gott.“

Sehr schön drückt dies die Secret des Dreifaltigkeitssonntags aus: „Heilige, so bitten wir, Herr, unser Gott, durch die Anrufung Deines heiligen Namens diese Opfergabe und vollende durch sie uns selbst zur ewigen Opfergabe für Dich.“

Veni sanctificator

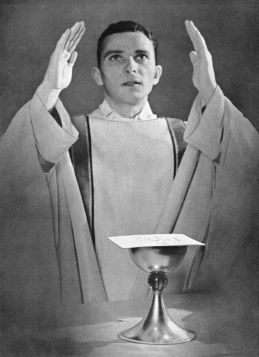

Zum Veni sanctificator erhebt der Priester, genau wie später bei der Wandlung, in Nachahmung Jesu die Augen zum Himmel. Dann zeichnet er mit den Händen die Form eines Kreises und segnet die Opfergaben. Wesentlicher Inhalt dieses Gebetes ist die in Wort und Gestus ausgedrückte Bitte um die Herabkunft des Heiligen Geistes: „Komm, Heiligmacher, allmächtiger, ewiger Gott, und segne + dieses Opfer, das Deinem heiligen Namen bereitet ist.“

Ähnlich wie das Wunder der Menschwerdung Gottes wird auch die eucharistische Wesensverwandlung der Kraft des Heiligen Geistes zugeschrieben: „Wie soll mir dies geschehen, spricht die heilige Jungfrau, da ich keinen Mann erkenne? Der Erzengel Gabriel antwortet: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Allerhöchsten dich überschatten. Und nun fragst du, wie das Brot der Leib Christi werde und der mit Wasser gemischte Wein das Blut Christi? Und auch ich sage dir: Der Heilige Geist kommt darüber und wirkt, was über Sprache und Begriff hinausgeht.“ (Johannes von Damaskus, De fide orthod. 1. 4, c. 13)

Inzens

Im feierlichen Hochamt folgt an dieser Stelle die Beweihräucherung der Opfergaben und des Altares. Dieser Ritus fasst die gesamte Opferung noch einmal zusammen.

Das Gebet zur Segnung des Weihrauchs beruft sich auf die Fürsprache des hl. Erzengels Michael und erinnert an die vom hl. Apostel Johannes geschaute himmlische Liturgie: „Ein anderer Engel kam und trat vor den Altar, eine goldene Rauchschale tragend, und viel Räucherwerk wurde ihm gegeben, dass er es darbringe unter dem Gebet aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Throne Gottes. Und der Rauch des Räucherwerkes stieg unter den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels empor zu Gott.“ (Offb 8, 3 f.)

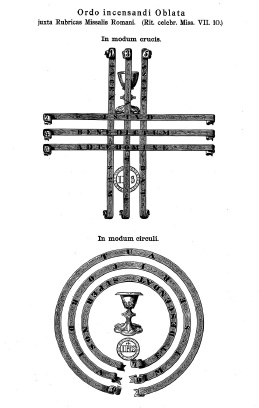

Nach der Segnung erhebt der Priester das Rauchfass zu genau festgelegten kreuz- und kreisförmigen Schwingungen über die Opfergaben (siehe Seite 13*). Einen ähnlichen Schwingritus gab es schon bei den Opfern des Alten Bundes: „Dies alles lege Aaron und seinen Söhnen auf die Hände, und lass sie es hin und her schwingen als Weihegabe vor dem Herrn. Sodann nimm ihnen alles wieder aus den Händen, und lass es auf dem Altar als Ganzopfer in Rauch aufgehen zu einem lieblichen Wohlgeruch vor dem Herrn.“ (Ex 29, 24 f.) Durch das Schwingen des Rauchfasses über Kelch und Hostie wird deren Aussonderung und Bestimmung zur Opfergabe ausgedrückt.

Danach zieht das Rauchfass ganz feierlich immer weitere Kreise, indem auch der zelebrierende Priester und das anwesende Volk inzensiert und so auf symbolträchtige Weise ins heilige Opfer mit hineingenommen werden.

Jeder einzelne Zug des Rauchfasses ist von Gebetsworten begleitet. Während der Priester die Opfergaben umkreist, spricht er: „Dieser von Dir gesegnete Weihrauch steige empor zu Dir, o Herr, und es steige auf uns herab Deine Barmherzigkeit.“ Darin enthalten ist eine ganze Opfertheologie, denn in jeder Opferhandlung unterscheidet man eine aufsteigende (anabatische) und eine absteigende (katabatische) Linie. Wir bitten Gott, er möge zunächst das Opfer annehmen und dann zu unserem Heil uns seine Gnade schenken. Dies bringt sehr schön der Weihrauch zum Ausdruck, denn nachdem sich die Weihrauchwolken droben im Gewölbe der Kirche gesammelt haben, senken sie sich langsam wieder herab und werden so zum Zeichen der auf uns herabkommenden göttlichen Gnade.

Die glühende Kohle ist Symbol der Liebe zu Gott. Wie die Weihrauchkörner in ihrer Glut schmelzen, um dann als angenehmer Opferduft emporzusteigen, so werden auch unsere guten Werke, Opfer und Gebete erst durch die Liebe zu einer Gott wohlgefälligen Gabe: „Wenn ich mit den Zungen der Menschen und der Engel rede, doch Liebe nicht habe, bin ich ein tönendes Metall oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Prophetengabe besitze und um alle Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben habe, dass ich Berge versetze, doch Liebe nicht habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine Habe austeile zur Speise für die Armen, und wenn ich meinen Leib hingebe zum Verbrennen, doch Liebe nicht habe, nützt es mir nichts.“ (1 Kor 13, 1-3)

Während der Priester das Rauchfass wieder abgibt, spricht er: „Es entzünde in uns der Herr das Feuer seiner Liebe und die Flamme ewiger Hingabe.“

Lavabo

Beim Lavabo reinigt der Priester gerade jene vier Fingerspitzen, mit denen er später den Leib des Herrn berühren wird. Dazu sagt der hl. Thomas von Aquin: „Wir pflegen nicht etwas Kostbares anzurühren, außer mit gewaschenen Händen. Deshalb erscheint es ganz unschicklich, wenn zu solch einem hohen Sakrament jemand mit befleckten Händen hinzutritt.“ (S. th. III,83,5 ad 1)

Der begleitende Psalm gleicht gewissermaßen einer Liebeserklärung: „Unter Unschuldigen will ich meine Hände waschen und Deinen Altar umschreiten, Herr, um die Stimme des Lobes zu hören und all Deine Wunder zu erzählen. Ich liebe, Herr, die Schönheit Deines Hauses und den Wohnort Deiner Herrlichkeit!“ (Ps 25, 6-8)

Suscipe sancta Trinitas

Nach dem Lavabo erhebt der Priester die Augen zum Kreuz, senkt sie wieder, legt in leicht verbeugter Haltung die Hände auf den Altar und spricht das Aufopferungsgebet Suscipe sancta Trinitas: „Nimm an, heilige Dreifaltigkeit, diese Opfergabe, die wir Dir darbringen zum Gedächtnis des Leidens, der Auferstehung und der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus und zu Ehren der seligen immerwährenden Jungfrau Maria, des heiligen Johannes des Täufers, der heiligen Apostel Petrus und Paulus sowie dieser (d. h. deren Reliquien im Altar ruhen) und aller Heiligen, damit sie ihnen zur Ehre, uns aber zum Heil gereiche und im Himmel jene unsere Fürsprecher seien, deren Gedächtnis wir auf Erden begehen.“Orate fratres

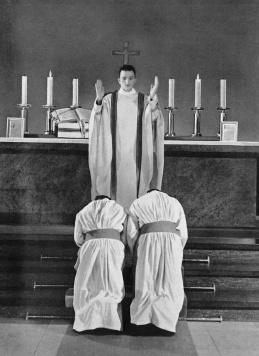

Mit den Worten: „Betet, Brüder, dass mein und euer Opfer wohlgefällig werde bei Gott, dem allmächtigen Vater“, wendet sich der Priester noch einmal zum Volk, bevor er endgültig das Innerste des Heiligtums betritt, um - wie Moses - ganz mit Gott allein zu sein.

Einerseits wird durch die Worte „mein und euer Opfer“ deutlich gesagt, dass die tätige Teilnahme der Gläubigen in einem wirklichen geistigen Mitopfern besteht und dass Priester und Volk am Altar in heiliger Opfergemeinschaft verbunden sind. Andererseits wird aus der Antwort des Volkes deutlich, dass es keinerlei Vermischung geben darf und dass der wesentliche eucharistische Opferakt allein durch die Hände des zelebrierenden Priesters geschieht: „Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche.“

Secret

Ihren endgültigen Abschluss findet die Opferung in der Secret, durch die sich der Bogen vom anfänglichen Oremus wieder schließt. Ihren Namen trägt sie, weil sie still (secrete) gesprochen wird und zugleich die Aussonderung (segregatio) der Opfergaben besiegelt.

Gewöhnlich wird in ihren wechselnden Texten ganz besonders der Opfergedanke betont, wie beispielsweise am Pfingstmontag: „Herr, wir bitten Dich, heilige gnädig diese Gaben, und nachdem Du sie als geistiges Opfer angenommen hast, vollende auch uns zu einer ewigen Opfergabe für Dich.“